Respuesta a los defensores del proteccionismo

Durante décadas, los aranceles han sido promovidos por algunos como una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico de un país, protegiendo industrias locales y fomentando el crecimiento interno. Sin embargo, esta creencia, arraigada en una visión proteccionista, ha demostrado ser en gran medida falaz, ya que los aranceles suelen generar más perjuicios que beneficios, afectando negativamente a consumidores, cadenas productivas y la competitividad global.

Lejos de ser una solución universal, los aranceles tienden a distorsionar los mercados, incrementar los costos para los ciudadanos y limitar el acceso a bienes y servicios de calidad. A través de un análisis crítico, este artículo explorará por qué la fe en los aranceles como motor de desarrollo económico no solo es errónea, sino que puede obstaculizar el progreso de las naciones en un mundo cada vez más interconectado.

Este artículo se centra en la refutación de cuatro supuestos fundamentales que sustentan la creencia en los aranceles como estrategia de desarrollo: 1) la tesis de Ha-Joon Chang, que argumenta que los países actualmente desarrollados no recurrieron al libre comercio durante sus etapas de desarrollo; 2) el postulado de Vicenç Navarro, que sostiene que el libre comercio perjudica a los productores locales, beneficiando exclusivamente a sectores concentrados de la economía; 3) la noción de que el libre comercio solo favorece a los países que dominan los intercambios, configurando un juego de suma cero a nivel global, analizando en este punto el interludio de las políticas arancelarias implementadas durante el segundo mandato de Donald Trump en 2025; y 4) el argumento compartido por corrientes de ultraderecha y ultraizquierda, que privilegian teorías heterodoxas proteccionistas e intervencionistas carentes de una teoría del valor robusta. A través de un análisis crítico y fundamentado, se demostrará que estos supuestos carecen de solidez empírica y teórica, reafirmando los límites de los aranceles como herramienta de desarrollo económico.

PRIMER ARGUMENTO

Cuánto de cierto hay en que los países desarrollados se desarrollaron gracias a políticas proteccionistas?

Pues la obra del economista coreano Ha - Joon Chan es tajante en este sentido: los países desarrollados se desarrollaron gracias al proteccionismo.

Sin embargo, siendo él el mayor exponente mediático de esta orilla, su trabajo deja mucho que desear (me he leído varios de sus libros y muchos artículos) y el motivo es muy simple en tanto una afirmación así de contundente no puede cimentarse mediante la verdad histórica, o dicho en simple, este tipo de cuestiones no se limitan al simple relato de hechos ni de procesos que transcurre en un determinado marco cronológico. La misma historiografía económica, es económica porque se hace de las herramientas econométricas que -con todas sus limitaciones- permiten profundizar en la verdad histórica con mucha mayor seriedad y certeza que el simple barrido de hechos.

Cualquier economista lo entiende, incluso el mencionado, pero si no lo aplican a la hora de confirmar (o refutar) ciertas hipótesis, su cartón vale bastante poco porque prefieren entregarse al mundo mediático deshonesto que a la verdad, llámese científica o filosófica.

Para que se entienda.

Para A en un momento t con un resultado de B en un momento t+1... ¿significa que existe una relación causal entre A y B? No, no necesariamente. Y esto aplica especialmente en fenómenos multifactoriales donde el resultado final (en nuestro ejemplo B) puede ser contra intuitivamente contrario al que esperamos.

Un ejemplo simple: si aumenta nuestro sueldo aumenta nuestro consumo. Ergo, aumentamos nuestro sueldo y aumentamos nuestro consumo. Podemos sin temor a equivocarnos sentenciar que aumentando el sueldo de tal individuo su consumo crecerá en un contexto donde el único factor que determine el consumo sea el salario... ¿y si añadimos una cantidad indeterminada de factores?

Por ejemplo digamos que existen otros dos factores que inciden directamente en el consumo: el estado de ánimo (a mayor alegría, mayor consumo, a mayor tristeza menos) y el tipo de consumo y preferencias (supongamos que sus preferencias son específicas y si hay una variación del stock de estas, preferirá no consumir).

Podemos esbozar diferentes escenarios y en varios de ellos disminuye el salario a la vez que los otros factores mejoran, es decir, el consumo debería incrementarse (en este ejemplo no establezco restricción presupuestaria), por ende, habrá resultados en los que disminuye el salario y aumenta el consumo, ¿esto significa que disminuyendo el salario aumentamos, causalmente, el consumo? En absoluto.

Esta es la conclusión que se ha sacado de la manga el economista coreano en sus diferentes trabajos.

Expresado en términos del análisis marginal:

Ha - Joon Chan, por ende se basa en la evidencia histórica para decirnos que elevar aranceles genera una relación causal con el desarrollo económico, sin embargo comete el mismo error que cualquier persona cuando mira los datos de desempleo a la baja creyendo, torpemente, que cualquier alza en los costes no afecta la creación del empleo.

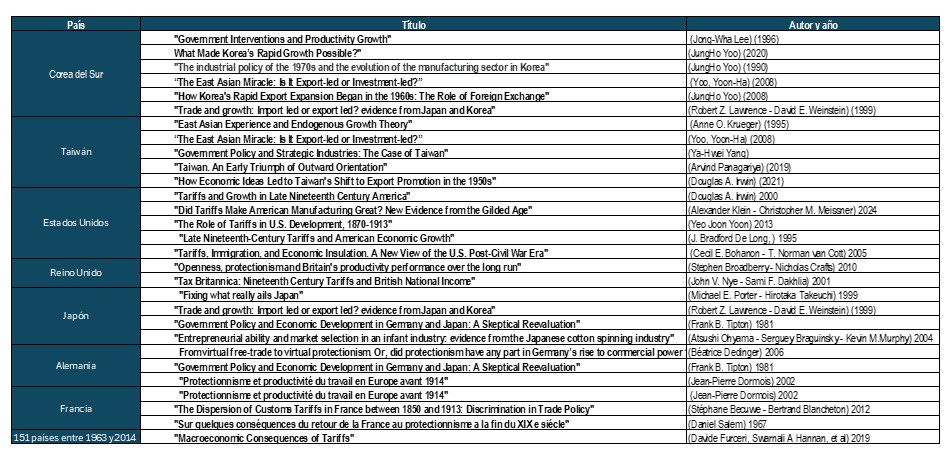

Entonces, ¿tenemos estudios que abarquen con mayor profundidad estas cuestiones? La respuesta es sí, los tenemos, citaré unos cuantos:

Lo que nos confirman todos estos estudios es que, lejos de contribuir al crecimiento y desarrollo, los aranceles y el proteccionismo contribuyó exactamente a lo contrario. Desglosado y segmentado el universo de estudio (industrias nacionales protegidas y no protegidas) el resultado es que allí donde sí se aplicaron aranceles, el crecimiento general fue significativamente inferior al de las industrias que no los aplicaron. Los contrafactuales realizados son tajantes en este sentido: el crecimiento se dio a pesar y no a causa de los aranceles.

SEGUNDO ARGUMENTO

El argumento dice que ya que el libre comercio permite la entrada de productos de áreas y sectores en los que no somos competitivos, la industria local se ve afectada, lo cual conlleva pérdidas e incremento del desempleo. El problema con este argumento es que, a pesar de ser esbozado, defendido y desarrollado por la izquierda, es extremadamente reaccionario

Las empresas (y sectores) que no pueden competir son a la vez empresas que añaden poco valor por empleado, o dicho de otra forma, son las empresas menos productivas. Un desarrollo normal dentro de una economía viene dado por la caída de empresas que se ven superadas en la competencia, siendo, en consecuencia, reemplazadas por empresas más competitivas. Puede ser que en el corto plazo la quiebra, el cierre y traslado de la producción afecte negativamente en el mercado del trabajo, pero la reconversión de la matriz productiva generará a la postre más empleo. En este aspecto es tan sensato defender medidas proteccionistas con tal de evitar que se vayan o cierren en Europa o Estados Unidos las siderúrgicas como defender medidas proteccionistas para que Reino Unido vuelva a concentrar los telares actualmente ubicados en países tan desarrollados como Bangladesh.

Una explicación más profunda sobre los beneficios de la especialización y la apertura de fronteras económicas la presento a continuación:

Si con X1 tienes Y1 mientras que con X2 tienes Y2 y a la vez Y1 >Y2, siendo X1 y X2 las tecnologías disponibles para un sector determinado de la economía, ambas con niveles de uso de factores productivos igualados, entonces X1 es indudablemente más eficiente. El camino es aquel que implica mejores resultados con menores costos a lo largo del tiempo. La evidencia histórico-económica muestra que los países más abiertos e integrados a los mercados tienden a rendir mejor a lo largo de 30 0 40 años que aquellos menos integrados.

Y esto tiene un sentido lógico que ya lo venía diciendo Ricardo: la especialización permite un mayor crecimiento.

Si tienes dos países, A y B y solo dos posibles productos a producir y comerciar, x, y. A puede producir 10y o 5x mientras que B puede producir 5y o 4x. A posee una ventaja absoluta en ambas producciones pero B posee una ventaja relativa en la producción de x (pues el rendimiento x/y es superior en B que en A), por tanto B se puede especializar y dedicar todo su tiempo a elaborar x mientras que A puede elaborar y. Así, ahora se tendrá un mercado con 4x y 10y si cada uno dedica todo el tiempo a producir su producto, en dicho caso, si suponemos que el país B consume x y A consume 6y, luego el intercambio podría ser en razón 3:4, cada x se intercambia por 4/3y. De esta manera la posibilidad de consumo de ambos países aumenta fuera de la frontera factible que tenían inicialmente sin comercio: A consume 6y y 3x mientras que B consume x y 4y,

Esto último ocurre así porque calculando la función de la recta en cada caso tenemos que:

· A Y=-10 - 2x

· B Y=-5 - 5/4x

Entonces, como se puede ver, si A quisiera consumir 6y, debiera producir 2x, es decir nos encontraríamos en un nivel de producción inferior a los 3x que consume mediante comercio. En tanto para el caso de B si deseara consumir x solo podría consumir 3,75y, lo que es inferior a los 4y que consume mediante el comercio. Ahora bien, esto es muy teórico, porque estamos asumiendo muchos supuestos. El primero es que A aceptará tal razón en el intercambio siendo un país totalmente más productivo. Quizás establezca una razón de intercambio que le sea más favorable encareciendo el precio de y en relación a x e imponiendo una relación comercial mucho más restrictiva para B. En dichos casos el país podría estar en una situación más desfavorecida, lo que es discutible es si esa situación sea peor a la inicial sin comercio, pues en dicho caso sería preferible simplemente no comerciar. Y para que sea peor a la inicial (países sin comercio) deberíamos aceptar la existencia de economías nacionales con productos cuya elasticidad precio-demanda sea nula o tendiente a 0, lo cual en una economía mundial cuyas unidades nacionales poseen una distribución heterogénea de recursos y factores de producción, es imposible.

Sobre los beneficios del comercio, Marx indicaría que «el sistema proteccionista es en nuestros días conservador, mientras que el sistema del libre cambio es destructor. Corroe las viejas nacionalidades y lleva al extremo el antagonismo entre la burguesía y el proletariado. En una palabra, el sistema de la libertad de comercio acelera la revolución social. Y sólo en este sentido revolucionario, yo voto, señores, a favor del libre cambio»

En realidad el proteccionismo no es ni defendido desde orillas marxistas. Tampoco lo es, como será evidente, desde orillas neoclásicas ni mucho menos austriacas. A la hora de la verdad el proteccionismo es defendido por heterodoxos que, como norma general, carecen de una teoría del valor y por tanto apuestan por un eclecticismo autodestructivo.

TERCER ARGUMENTO

El juego de suma cero es de simple refutación.

Una forma de entenderlo es siguiendo el planteamiento a continuación:

· Y = C+I+G+(X-M). Donde Y es el ingreso, C el consumo, I la inversión, G el gasto público, X las exportaciones y M importaciones.

· YD = C+I+(G-T) +(X-M). YD es el ingreso disponible, G - T es el saldo público (siendo T el ingreso tributario).

· Podemos reordenar (S-I) + (T-G) = X-M, concluyendo que (Y-I-T) es ahorro privado, (T-G) ahorro público y (X-M) balanza externa (para simplificar, la balanza comercial).

Conclusiones:

1. La igualdad contable implica que si la suma de déficit/superávit público y privado da negativo, la balanza externa será negativa y viceversa.

2. Siguiendo 1) si tienes déficit externo, mínimamente tienes déficit privado o público... o ambos.

3. De 1) y 2) se concluye que los países que se desfinancian masiva y continuamente poseen déficits estructurales de Cta. Cte. pero esta relación no se aplica a la inversa.

El problema es que de esta identidad no es posible sacar relaciones causales ni consecuencias convergentes. Por ejemplo, si la suma de los déficit públicos y privados da el déficit externo, ¿aumentando el déficit público reduciremos el privado? No tiene por qué. Es una conclusión absurda que a pesar de ello muchos manejan y aplican a día de hoy (léase al doctor en economía Alberto Garzón). Ni tampoco la cuestión se reduce a que el superávit de uno es el déficit de otro, no funciona así la economía.

El superávit de uno sí es el déficit de otro pero el déficit no es un hecho abstracto y aislado, existe porque es sostenido con el superávit del otro, y esto no es un juego de suma cero, es un juego de concatenación de procesos intermedios de compraventa, ahorro y financiación, que forman parte de una economía capitalista. A saber, no es que desde el país en déficit la deuda implique un hecho negativo, la deuda existe porque se financia un proceso de acumulación que nutre tanto al deudor como prestamista y porque nutre tanto al superavitario como al deficitario. Es más, el superavitario debe poner a circular su superávit en algún circuito de valorización si quiere ganar, no lo guarda debajo del colchón ni lo atesora en una bóveda.

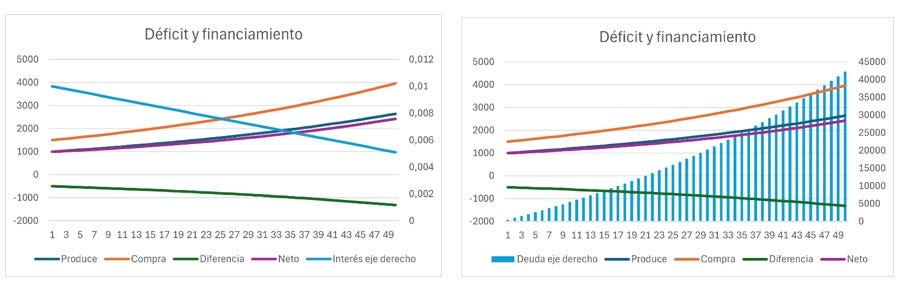

Es perfectamente plausible ser un país con una economía con déficit externo que se financie continuamente de crédito. El problema se dará si la acumulación se debilita y el interés (i.e el costo del pago de la deuda) se incrementa. Esto es una realidad cíclica en la economía capitalista pero no es un fallo que determine una crisis estructural. En condiciones normales una recesión puede ser superada en menos de 6 meses. Dicho en simple, el sector superavitario de la economía mundial se nutre de los beneficios que obtiene al financiar el déficit del sector deficitario, el cual a su vez se nutre al incrementar sus posibilidades de acumulación mediante el crédito y la financiación del sector superavitario, de este modo, ambos sectores dependen mutuamente.

Los errores del argumento MAGA

El problema con todos los partidarios del movimiento MAGA, es que consideran que el punto 3) (déficit externo causa desfinanciamiento, o desindustrialización, estructural y creciente) aplica siempre, y en realidad no es el caso.

Si posees un déficit en tu balanza externa (cuenta corriente) el mismo se financia, por fuerza, mediante las reservas del banco mundial o mediante el ahorro externo.

La primera opción es nociva, la segunda no, o no necesariamente.

No es necesariamente negativo porque un país eventualmente puede financiarse permanentemente con crédito internacional y no tener ningún problema: si la tasa de endeudamiento es inferior a la tasa de crecimiento económico, la deuda no crecerá o incluso decrecerá. Y es más, si los tipos de interés están reducidos no importa el monto de la deuda, pues lo realmente relevante es el costo en el que se incurre su pago.

En este sentido es importante entender la siguiente ecuación:

b = I+(I-i) L

Esta fórmula te indica cuál es el grado adecuado de endeudamiento. Donde b es el beneficio, I es el ingreso, i es el tipo de interés y L es el ratio deuda y capital propio. Entre menor es el tipo de interés, mayor será el monto de endeudamiento requerido para lograr el máximo de beneficio posible.

La clave, por lo tanto, es i (tipo de interés). Si tiende a la baja o se mantiene en niveles bajos, el nivel de endeudamiento deberá ser mayor para incrementar el beneficio.

Bien, si el nivel de renta crece y la cantidad de dinero se mantiene constante, el interés se incrementa. Por ende, en contextos de crecimiento económico la cantidad de dinero debe incrementarse. Por este motivo la clave de Estados Unidos es que emite la moneda de reserva e intercambio mundial.

Por lo que, al ser el país que sostiene el dólar, es continuamente financiado desde el mundo.

Podemos por ende definir la tendencia del tipo de interés para Estados Unidos a continuación:

o Oferta monetaria: MT-1-b

o Demanda de dinero: $YL(i)T + a

Siendo a, b, constantes superiores o iguales a 0. M la masa monetaria (en nuestro ejemplo, cantidad de dólares en la economía), $Y la renta y L(i) el interés.

Entonces

o MT-1-b = $YL(i)T + a → MT-1 - $YL(i)T = a + b → - $YL(i)T = - MT-1 + a + b → $YL(i)T = MT-1 - (a + b) → L(i)T+1 = M/$YT - (a + b) /$Y.

Si definimos a -(a + b)/$Y como α podemos resolver esta ecuación tal que,

o L(i)T+1 = M/$YT - α → L(i)T+1 = (α/[1-M/$]) + (T0 - (α/[1-M/$])) (M/$)x

Siendo α/[1-M/$] el equilibrio.

· Si (M/$) = 1 la trayectoria será divergente en la medida que x tiende al infinito.

· Si (M/$) > 1 las trayectorias divergen de la trayectoria de equilibrio

· Si -1 < (M/$) < 1 las trayectorias convergen en torno al equilibrio

· Si (M/$) = -1 habrá oscilaciones en torno al punto de equilibrio

· Si (M/$) < -1 divergencia de equilibrio de forma oscilante

La clave, por ende, será definir (M/$).

Como en condiciones normales, la renta es bastante superior a la masa monetaria, el resultado estará en un rango superior a 0 (dinero 0 en una economía) y 1 (misma renta y cantidad de dinero). Por lo cual, la trayectoria será divergente en torno a α.

Como α es -(a + b)/$Y, entonces -(a + b)/$Y/1- (M/$) → -(a + b)/$Y * $Y/$Y-M → -(a+b)/$Y-M.

El equilibrio entonces dependerá del valor de a y b, como son constantes superiores o iguales a 0, la tasa de interés estará definida entre un valor negativo o cero. Lo que significa que en tanto la moneda mundial sea el dólar y la renta esté en crecimiento, Estados Unidos tenderá a tener un financiamiento cada vez más barato. No financiarse es perder, así como no financiar a Estados Unidos también es perder.

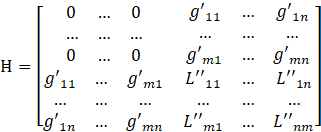

Si queremos buscar una trayectoria a $Y (desde ahora, solo y) para despejar las dudas a continuación:

Por lo tanto la función de y es

· Y = exc.

· Y0 => e0c = c

Es decir la función es Y = exY0.

No hay riesgo en el largo plazo a que la renta caiga. Ahora bien, este modelo aplica en tanto Estados Unidos mantenga al dólar como divisa internacional. Que esto cambie de un año, lustro o década a otro, es muy poco probable porque un cambio así de abrupto pone en riesgo a los activos internacionales. Por lo cual un cambio así de rápido en las tendencias es poco probable en tanto el país siga representando una seguridad para el ahorro internacional. El problema es que Trump está cumpliendo con lo que es poco probable. Está diciéndole al mundo que el dólar es muy poco seguro, lo cual es un despropósito. Si realmente se quiere buscar una reducción del déficit externo, algo que no es necesario, se podría incentivar el ahorro privado o público (o ambos), pero en lugar de ello optó por una estrategia que apunta al empobrecimiento de sus trabajadores y empresarios más competitivos.

CUARTO ARGUMENTO

Las corrientes heterodoxas que sostienen la idea de que el desarrollo industrial (teoría de la industria naciente) requiere un nivel de proteccionismo deben basarse en 2 presupuestos.

1. Existe una relación subóptima entre ofertantes y demandantes de bienes finales e intermedios nacionales e internacionales.

2. La relación anterior se puede modificar vía decisión administrativa, i.e, fijando precios.

1 y 2 son condiciones necesarias, en tanto 3 es condición suficiente para que la teoría de List y Ha-Joon Chang tenga sentido.

La primera se explica porque, dada una alteración de la relación de precios, el nuevo estado posterior a esta alteración conlleva un equilibrio óptimo en el cual las industrias nacionales podrán emerger con la capacidad de competir. La segunda se explica porque la alteración de precios, mediante decreto estatal, es suficiente para lograr alcanzar el nuevo estado de equilibrio que es en sí, un estado óptimo según estas coordenadas.

Sin embargo ambos presupuestos entran en contradicción tanto con la teoría marginalista del valor como desde la teoría laboral del valor (Marx y Engels).

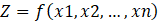

Si bien, es más complejo, el equilibrio marginalista se puede resumir o explicar, a partir de la siguiente optimización de funciones matemáticas.

Con M restricciones:

Y esta función junto a las restricciones debe incluirse en la función lagrangiana:

Cuyos puntos críticos exigen, como condición necesaria, que:

La condición suficiente viene definida por el Hessiano Orlado:

· Si los (n-m) menores principales orlados tienen el mismo signo (-1)m, entonces en el x̅0 existirá un mínimo relativo o local.

· Si los (n-m) menores principales orlados tienen un signo alterado, empezando por (-1)m+1, entonces en el x̅0 existirá un máximo relativo o local

Un ejemplo de la aplicación está en que, al considerar que la función de producción posee una productividad marginal decreciente, el óptimo de producción se encuentra en un punto, como se encuentra a continuación.

Desde la perspectiva del consumidor, y no del productor, las relaciones de utilidad y restricciones presupuestarias deben igualmente satisfacer estas igualdades.

La restricción presupuestaria está definida por la inecuación XPx + YPy ≤ M cuya recta XPx + YPy = M representa la maximización de utilidad. Siendo M la renta, X e Y productos y Px, Py precios respectivos.

Las preferencias se materializan en la posibilidad por parte del consumidor de llevar a cabo una determinada ordenación de todas las cestas de bienes imaginables. Se representan en curvas de indiferencias que cumplen una serie de propiedades (completas, reflexivas y transitivas) siendo individuales para cada individuo.

Teniendo las restricciones presupuestarias y las preferencias se pueden optimizar en un punto que racionaliza y maximiza la utilidad, es decir, la elección óptima del consumidor se corresponderá con el punto de tangencia entre la recta presupuestaria y la curva de indiferencia a la que pertenece tal cesta de bienes.

En estas condiciones, el supuesto 1 (de la teoría de la industria naciente) no cumple, pues la relación óptima existe en condiciones de libertad de precios, movilidad de factores y bienes. El segundo supuesto tampoco cumple pues, primero, al ser ya una relación óptima la inicial, la consecuencia de modificar la relación de precios conllevará a un nuevo equilibrio subóptimo, esto pues la función Z optimizada opera a mayores costes. Por ejemplo antes de los aranceles nos ubicamos en la curva de indiferencia U2, luego de estos estamos en la curva U1 perdiendo utilidad en el camino. Desde la perspectiva del productor, en este caso nacional, al incrementar el margen de beneficio (por efecto de la reducción de la competencia) como se ve a continuación, el incentivo a innovar no aparece mágicamente ni de la eliminación de la competencia, al contrario, la competencia es un factor de incentivo.

Existiría un mínimo de sentido si luego de aplicar los aranceles los precios, sobre los que se aplican, fueran constantes.

En este sentido si x-a = y, siendo x el precio del producto z en el primer país e y el precio del producto z en el extranjero, la aplicación de los aranceles debe conducir a) x-a < y+b, de este modo x se vuelve competitivo en relación a y para cualquier valor de x e y. Sin embargo, nada impide que el precio de y se reduzca conforme se desarrolla la productividad, por lo que habrá un punto en el que b, ya no podrá evitar que y sea más competitivo que x. Así como la productividad de y no se controla mediante aranceles, la productividad de x tampoco, lo cual desarrollaré en breve.

Considerando, a su vez, las bases de la teoría del valor trabajo marxiana igualmente son irreconciliables con las teorías proteccionistas. Esto es, el valor es trabajo humano objetivado, socialmente necesario y solo puede surgir si existe trabajo aplicado a la generación de valores de uso de cualquier tipo. Esto significa que el valor no surge de la circulación y además, las tendencias dinámicas del modo de producción capitalista solo se despliegan por medio de la competencia.

En este sistema el esquema de equilibrio en la reproducción simple es:

1. C1 + V1 + S1 = W1

2. C2 + V2 + S2 = W2

3. De lo que se concluye que C2 = V1 + S1

Cuando nos referimos a la reproducción ampliada:

4. C1 + V1 +S1,c + S1, Δc + S1,ak + S1,av = W1

5. K2 + V2 + S2,c + S2, Δc + S2,ak + S2,av = W2

Con una condición de equilibrio:

· V1 +S1,c + S1, Δc + S1,av = C2 + S2,ak

Siendo C: capital constante; V: capital variable; S: plusvalía; W1: producción total de medios de producción; W2 producción total de medios de consumo; c: consumo capitalista; Δc: aumento del consumo capitalista; ak: acumulación de capital constante; av: acumulación de capital variable. Índices 1 y 2 corresponden a sectores productores de medios de producción y consumo, respectivamente.

Con estos principios, el ciclo d-m-d’ tampoco es coherente con los supuestos de la teoría proteccionista, es fácilmente identificable el problema, pues al modificarse uno de los componentes expuestos se desequilibra todo el sistema a un resultado no necesariamente óptimo. De hecho, ya en los años de Marx y Engels se evidenciaban los vicios que se escondían detrás del juego de los aranceles: espiral de subsidios y aranceles en tanto la industria beneficiada provoca el perjuicio de otra, un ciclo que no puede ser infinito y por ende se termina recargando en los consumidores.

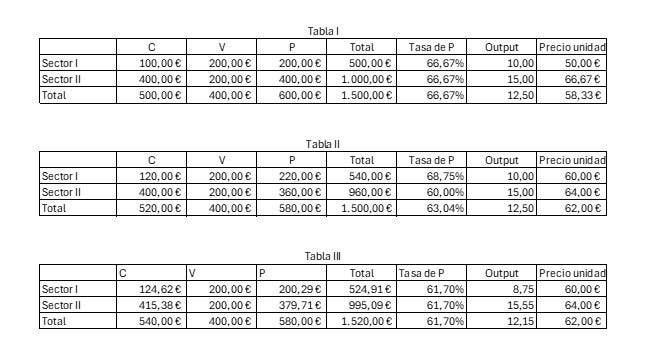

Por ejemplo si tenemos dos industrias que proveen el mismo bien (con independencia del sector), una nacional y otra extranjera, supongamos los siguientes componentes:

· Empresa N: Capital constante 50, valor agregado 50. Output 100. PN $1

· Empresa I: Capital constante 50, valor agregado 50. Output 200. PI $0,5

Supongamos ahora que se imponen aranceles al producto internacional (PI) del 110%, de tal forma que PN se vuelve competitivo pues 1 < 1,1, ¿qué ocurrirá? Según la teoría proteccionista, la tecnología protegida debería desarrollarse hasta un punto en el que deje de necesitar estarlo, pero por más intuitivo que sea es poco coherente con principios lógicos de la TVT. Ya que los precios orbitan en torno a sus valores, los aranceles no modifican esta relación y el incremento de los precios en un sector impacta en otros sectores. Si la empresa protegida provee de medios de producción, el incremento de precios llevará a que los capitales se dirijan a este sector protegido elevando su producción pero reduciendo la inversión en el resto de la economía, y ya que el TTSN no ha variado, la ganancia de unos repercute en la pérdida de otros.

Siguiendo la teoría del valor trabajo, el valor no es modificado por decreto ley ni tampoco los precios modificados convergerán a los números que desde el Estado se esperaban. En este ejemplo tenemos capitalistas de la empresa N que coyunturalmente han visto incrementar sus ventas derivado de las intervenciones en el mercado, por pura competencia (o ausencia de esta) los capitales tenderán al sector menos productivo, lo cual en el mediano plazo provocará una reducción de la capacidad productiva y un incentivo hacia capitales menos desarrollados, justamente lo contrario que ocurre en condiciones de competencia.

Observémoslo en un ejemplo simple:

En la tabla I observamos el estado inicial con equilibrio intersectorial e iguales tasas de ganancia. La alteración viene en la tabla II. El sector I ha incrementado su valor constante y plusvalor junto con su precio unidad. Esto es, los aranceles han obligador a los productores del sector II proveerse únicamente de empresas menos productivas. Sin embargo, por efectos de competencia e igualación de tasas de ganancia se observa en la tabla III una fuerte reducción de las unidades vendidas, esto debido a que el TTSN no ha variado.

Si continuamos avanzando en los ciclos temporales se observa una reducción del output por unidad.

Hemos pasado de un output total de 12,5 a 12,01 y en el caso del sector I, el protegido, hemos pasado de 10 a 8,7.

Exactamente lo mismo que se vio en el caso del marginalismo, en este sentido ambos cuerpos teóricos coinciden en la imposibilidad de la manipulación de precios desde el Estado, o, mejor dicho, en la imposibilidad de manipular eficazmente los precios desde el Estado, porque sea que el valor es subjetivo u objetivo, deviene de millones de interacciones individuales o es determinado por el tiempo socialmente necesario para la producción, el resultado en este punto es el mismo.

CONCLUSIÓN

Lo cierto es que hasta entrados el siglo XX, la norma era tener buena parte de la economía protegida del comercio exterior, entonces la victoria de unos y la derrota de otros no se puede entender como la evidencia de la efectividad del proteccionismo, al contrario, como poco deberíamos decir que en la grandísima mayoría de los casos, el proteccionismo fue un fracaso (porque el caso inglés y estadounidense fueron excepcionales si observamos América Latina y África). Además, el hecho es que el proteger la industria simplemente significa un traslado de costos hacia los respectivos consumidores, aplicado de modo masivo lo único que conseguimos, ceteris paribus, es volver al punto inicial pero con más distorsiones que las iniciales: si tenemos dos países que intercambian a y b respectivamente, el primer país establece un arancel del 50% a b, incentivará a sus ciudadanos a consumir a, pero si el segundo país hace lo mismo entonces tendremos que Pa(1,5) = Pb(1,5). Pero como 1,5 se encuentra en ambos lados de la igualdad entonces lo anulamos y nos quedamos en el punto inicial, un punto inicial al que volvemos luego de un tiempo indeterminado de distorsiones. En realidad el proteccionismo se resume a políticas para no perder más de lo que se podría perder.