¿Por qué eliminar el salario mínimo no significaría ninguna hecatombe social?

INTRODUCCIÓN

El salario mínimo ha sido históricamente una de las herramientas más debatidas en el ámbito de la política económica. Sus defensores argumentan que es un mecanismo necesario para garantizar un ingreso digno a los trabajadores, mientras que sus detractores lo consideran una distorsión del mercado laboral que puede generar desempleo o informalidad. Este ensayo se propone examinar críticamente la naturaleza del salario mínimo desde dos perspectivas teóricas fundamentales: la teoría neoclásica y la ley del valor trabajo en la tradición marxista. A través del análisis de modelos microeconómicos, funciones de producción y conceptos de utilidad, se buscará explicar cómo se determina el salario en condiciones de equilibrio y qué implicaciones tendría la imposición (o eliminación) del salario mínimo. Complementariamente, desde una óptica marxiana, se explorará cómo la plusvalía, la productividad y la distribución del valor condicionan la evolución salarial en las sociedades capitalistas. Esta comparación teórica será contrastada con datos empíricos de organismos internacionales para ofrecer una visión integral sobre las consecuencias económicas de fijar un salario mínimo legal.

TEORÍA NEOCLÁSICA

La teoría neoclásica inicia su cuerpo teórico desde teorías vinculadas al individuo que racionaliza sus elecciones. Se asume que los individuos en general racionalizarán las decisiones más relevantes de su vida, especialmente cuando hablamos de adultos funcionales.

¿Qué significa esto?

Que a la hora de escoger entre A y B, escogerán la opción que más les convenga en función a su restricción presupuestaria y a su escala de preferencias.

Vayamos a una explicación sucinta de ambas.

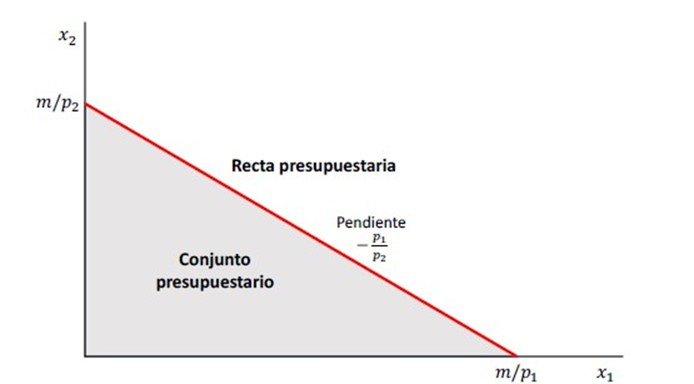

RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA. se puede definir como las opciones que se le presentan a individuo cuando dispone de un determinado nivel de renta para gastar y está en condiciones de adquirir ciertas cantidades de bienes en el mercado pagando sus respectivos precios.

Por ejemplo tenemos una renta de M (que denota el monto en dinero que se posee) y una canasta de bienes que puede ser completada con X e Y productos. A la vez, ambos poseen Px y Py precios respectivamente.

Por ende la restricción presupuestaria se representa de la siguiente forma:

· XPx + YPy ≤ M.

En términos simples, esto significa que me puedo permitir una cantidad determinada de X e Y productos por Px y Py precios siempre y cuando elección sea igual o menor a la renta.

La recta, entonces, sería

· XPx + YPy = M.

Y lo importante es que esta recta representa la opción que maximizará mi utilidad.

Vayamos a un ejemplo numérico.

· Renta de 100.

· Producto X e Y.

· Precio X: 10

· Precio Y: 5

· Mi recta presupuestaría será,

· 10X + 5Y = 100.

Lo que significa que,

Si no consumo nada de Y, puedo consumir 10 X. Si no consumo nada de X puedo consumir 20 Y.

Puedo consumir un punto medio entre 10X y 20Y cuya suma sea igual a 100.

Puedo consumir un punto medio inferior a la suma de 10X y 20Y de la recta.

En términos geométricos:

Puedo escoger todo lo que figura en la recta roja como bajo la misma.

LAS PREFERENCIAS. Se materializan en la posibilidad por parte del consumidor de llevar a cabo una determinada ordenación de todas las cestas de bienes imaginables.

Las preferencias son individuales y subjetivas. No hay una regla que las coordine, todos somos diferentes y (aunque a muchos les parezca inconcebible) es imposible ejercer una planificación que contente a todos porque, de nuevo, todos somos diferentes.

Si bien, no hay ninguna regla que las domine sí hay unos principios que las vuelven coherentes:

Son completas: si tenemos dos cestas, X e Y de productos, o bien la x es al menos tan deseada como la primera o bien la segunda es tan deseada como la primera o bien ambas a la vez son igualmente deseadas lo que las vuelve indiferentes. Este principio permite al individuo comparar dos cestas cualitativamente diferentes.

Son reflexivas: Lo que nos dice es que X es al menos tan preferida por X es decir, por sí misma. Esta es un axioma trivial que se extiende del anterior. Su trivialidad no limita su utilidad en otros aspectos del análisis que no se desarrollarán en este tema.

Son transitivas: Esto implica que, de tener tres cestas, X, Y, Z, y prefiero X a Y, así como Y a Z, por fuerza deberé preferir X a Z.

Estos principios, aunque triviales forman base de la teoría neoclásica que es la que predomina actualmente los manuales de microeconomía.

Ahora bien, es cierto que estos principios NO SON ABSOLUTOS, podemos encontrar ejemplos diarios en los que nosotros mismos prefiramos X a Y, Y a Z y Z a X, lo cual desafía la transitividad, pero cuando nos encontramos frente a decisiones de mercado, debemos forzar a hacer que nuestras elecciones cumplan con estos principios de lo contrario el resultado es incoherente.

Con respecto a esto último es importante recordar que esto se refiere al individuo racional, es decir, el individuo que racionaliza sus elecciones con tal de maximizar su bienestar. Todos conocemos personas (o nosotros mismos lo hacemos en ciertos momentos) que no racionalizan sus opciones, pero por norma la mayoría debe de racionalizar sus decisiones más relevantes de modo contrario no se entendería cómo se cumplen los comportamientos de la economía a nivel macroeconómico.

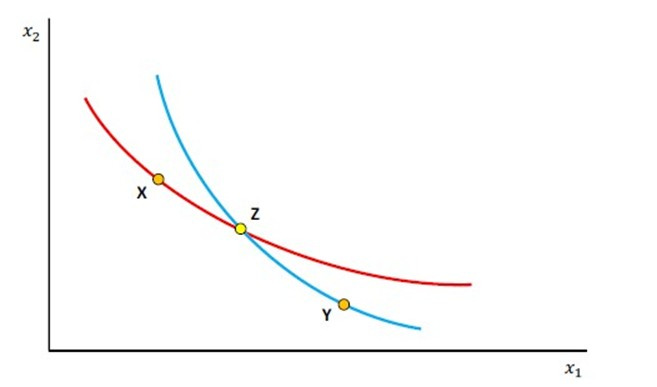

Por otra parte, si las preferencias son transitivas las preferencias no pueden cortarse.

Si se cortasen ocurriría que, por ejemplo como se muestra en este gráfico, X es tan preferido como Z y Z como Y, pero X también es tan preferido como cualquier punto en la curva roja superior a Y, que es como se ve, una curva que posee en un punto tantos X1 como la curva azul pero a la vez más X2.

Necesariamente el punto Y es menos preferido que el punto de la curva roja ubicado exactamente encima. La conclusión, por tanto, es que negando en todas las elecciones la transitividad, entramos en una resultados incoherentes.

Nótese además otro resultado interesante.

Las curvas de indiferencia, que son las que se muestran en la última imagen, representan nuestras preferencias individuales y subjetivas.

Cada individuo posee miles de esta. En general (digo general porque hay algunas que tienen un comportamiento diferente, pero me centraré en las más apropiadas para el caso) entre más alejado estemos del origen mayor utilidad, es por ello que no se pueden cortar. Por lo mismo la curva IV comporta una mayor utilidad que I.

Y se llaman curvas de indiferencia porque de cara a cada individuo, nos es indiferente los puntos que hay en una misma curva porque implican la misma utilidad. De esto podemos decir que el punto A y B son indiferentes entre sí.

¿Cuál será el punto que escogerá el consumidor?

El punto que racionaliza y maximiza la utilidad, es decir, la elección óptima del consumidor se corresponderá con el punto de tangencia entre la recta presupuestaria y la curva de indiferencia a la que pertenece tal cesta de bienes.

Graficando:

Fíjense que según lo observado, podría escoger cualquier punto en la recta azul o bajo la recta, pero bajo la recta estaría en un punto sub-óptimo. Lo que significa que podría tener más utilidad de la que realmente tengo. Tampoco puedo ubicarme sobre la recta porque la restricción presupuestaria no me lo permite. Necesariamente, la maximización de la utilidad estará en un punto de la recta, ¿cuál? Dependerá de las curvas de indiferencia, en este caso el punto amarillo lo refleja.

¿Y esto qué tiene que ver con el salario mínimo?

Pues que el pago que recibimos por horas trabajadas son a la vez un coste de oportunidad para nosotros. Porque el tiempo que dedicamos a trabajar es tiempo que no dedicamos a hacer cualquier otra cosa: estar en familia, con nuestra pareja, bebiendo, estudiando o haciendo deporte. Y eso, como ya lo hemos analizado, implica dinero, precio, coste y finalmente se puede transar.

En este caso, tenemos unas curvas de indiferencias y una recta que representa el salario por día. Si trabaja 0 horas (24 horas de ocio), obtiene 0 USD. Si trabaja 16 horas, obtiene +225 USD. La elección apropiada dependerá de su escala de preferencias, en este caso, 6 horas de trabajo diario a cambio de 90 USD.

La clave, por ende, es entender que 0 salario es lo mismo a 0 horas de trabajo.

Porque si pago 0 USD por día u hora puedo preferir dedicar mis 24 horas diarias al ocio en la casa de mis padres o vivir de los ingresos que me entregue el gobierno o dedicarme a vender en la calle o lo que sea, porque cualquier cosa productiva que haga me rendirá más y mejor que 0 USD por día.

Vale, pero se me puede responder que si todos pagan mal las personas estarán obligadas a recibir miserias, por ende se hace necesario elevar el salario mínimo con tal de tener un mínimo colchón.

Vale, pero olvidamos otro detalle, y es que el crecimiento económico también conlleva invertir y las empresas invierten tanto en insumos, como en bienes, equipo y capital humano, o trabajadores.

Esto significa que debe programar la producción en un punto óptimo donde gane.

Una función de producción empresarial es una función de la forma f (L,K) donde L y K representan trabajo y capital respectivamente. Es una función que determina cuánto tienes que ingresar de ambos para obtener un resultado determinado.

Estas funciones tienen rendimientos decrecientes, lo que significa que si aumentas la inversión de 10 a 11, podrás obtener un incremento de 2 en la producción, pero si incrementas de 11 a 12, obtendrás 12. Y con cada incremento, el rendimiento será menor.

Supongamos que el ingreso de una empresa depende de la siguiente función:

· q = x2+3y2

Con X e Y capital y trabajo.

Pero existe una restricción objetiva determinada por la misma restricción presupuestaria de la empresa y que se observa a continuación:

· x2-2x+y2-3 ≤ 100

Tendremos un punto máximo en los puntos (3/2,-√415/2), (3/2,√415/2) y un mínimo en (0,0).

Por ello, necesariamente debe planificar un nivel de capital y trabajo adecuado para maximizar su ingreso.

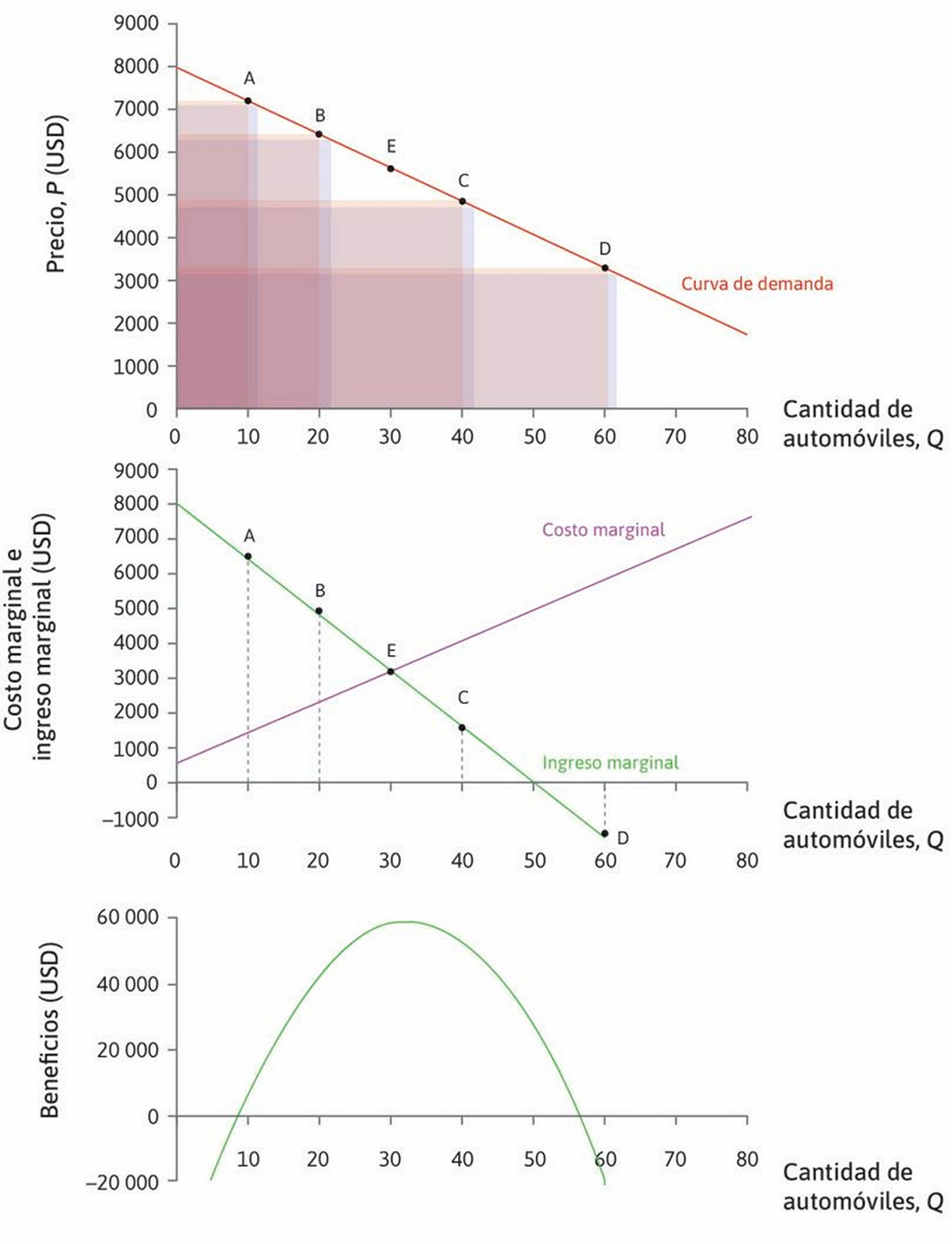

Representado gráficamente:

O dicho de otra forma, la empresa para maximizar sus ingresos hará un ejercicio similar a los ciudadanos: buscará el punto óptimo entre su restricción y su curvas de isobeneficios (curvas de preferencias en términos de utilidad empresarial).

El punto óptimo (E) será aquel en el que el costo e ingreso marginal se igualen, lo que significa que no puede pagarle menos o más a los trabajadores sin perder. Dicho de otra forma, se remunera a los trabajadores en función a su productividad, no en función a la arbitrariedad de los empresarios.

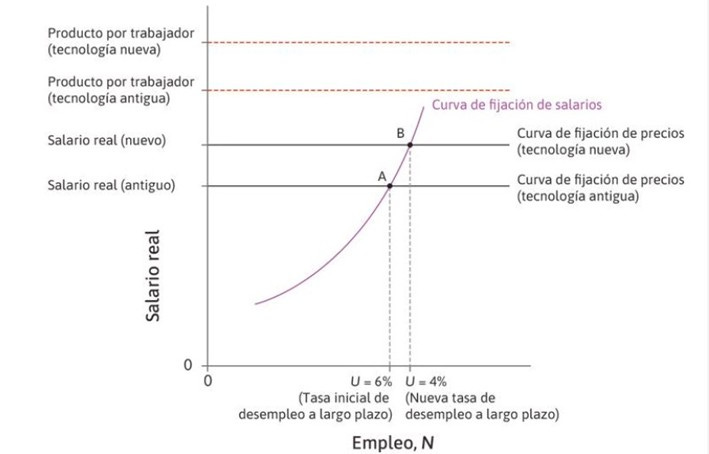

Lo anterior se refleja en el siguiente gráfico que refleja el mercado laboral:

Explicado:

La curva de fijación de precios determina la distribución del producto por trabajador entre salarios y excedente empresarial. La curva de fijación de salarios indica cuánto debe ser el salario real para cada nivel de empleo (desempleo). Y el producto por trabajador indica el monto de la productividad.

Es decir:

Aumentar el empleo significa aumentar los salarios.

El incremento de la competencia reduce la brecha entre producto por trabajador y salario real.

Un cambio tecnológico implica un incremento de la productividad y consecuentemente, del salario.

Esto último se observa a continuación:

Todo, por ende, se resume en que del lado de los ciudadanos, se optimizará el nivel de trabajo (horas al día) a cambio de un salario (pago por hora) mientras que desde las empresas se optimizará el nivel de empleo (ocupados contratados) a cambio de un nivel de producción (producto por empleado) determinado.

¿Qué ocurre cuando impongo un salario mínimo?

Depende.

Si este se ajusta o es inferior al salario de mercado, no pasará nada, si éste es superior la curva de fijación de salario se desplazará a la derecha y ello significará un incremento del desempleo (que no necesariamente significa un incremento de la tasa de paro, pues también puede significar una destrucción del empleo potencial o un incremento del empleo informal). Hay otra situación en la que el incremento del SMI puede llevar a un incremento del empleo pero eso es cuando los recursos se encuentran subutilizados y ello se da en situaciones muy determinadas. En general, la evidencia empírica demuestra que incrementos del SMI por sobre incrementos de la productividad están asociados a incrementos de desempleo, empleo informal o destrucción de empleo potencial.

Por lo tanto, una eliminación del SMI, por ejemplo en España, no llevará a que los salarios se desplomen ni que vuelva la esclavitud.

Pongámoslo en números muy simples.

Digamos que hay 1000 trabajadores, 700 ocupados y 100 buscando empleo.

El salario de equilibrio es 1000 €. Y la productividad es de 1428,5 €, lo que significa que se producen 1.000.000 € y de estos 300.000 € figuran como excedente, de los cuales se pagan insumos, reposición de capital, se planifican nuevas inversiones, se remunera al capital y se pagan impuestos.

Este salario se incrementará según los niveles de productividad como ya se ha indicado.

Ahora supongamos que el gobierno zanja un salario mínimo de 1050 sin un incremento de productividad asociado.

Como aumentan los costes, para mantener el nivel de beneficio las empresas reducirán su cantidad de trabajadores, por lo tanto ahora en lugar de 700 ocupados tenemos 666 y 134 desocupados que buscan trabajo.

Este cambio, a diferencia de lo que ocurre con el incremento de la competencia o el cambio tecnológico, mueve la curva de salarios a la izquierda lo que significa que incluso incentivando la productividad la tasa de desempleo será mayor a la que podría haber existido sin tal incremento. Las empresas, además, ahora tienen un coste laboral superior y el crecimiento potencial se reduce.

Por ende, eliminado el SMI, habrá empleo para 34 personas adicionales.

¿Y por qué no para los 100 restantes?

Porque el empleo de equilibrio está en ese punto. Ir más allá es salirse de los equilibrios ya mencionados.

¿Y por qué no se reduce el salario a 0 o casi o €?

Por lo mismo.

Si se reduce a cero, nadie trabaja y bastará una empresa que pague más para quitarte todo el mercado.

LEY VALOR TRABAJO

Desde la posición marxiana y la ley valor trabajo (LVT) se asumen los siguientes axiomas:

El valor de los bienes reproducibles está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario (TTSN, para abreviar).

El salario de los trabajadores tiene un costo indeterminado, inicialmente, pero cuyo rango se encuentra limitado por el mínimo fisiológico y un máximo punto en el que las ganancias del capital comienzan a peligrar. Su determinación se da en función a la negociación trabajadores-capitalista.

Los capitalistas se someten a las leyes de la competencia.

El primero es el corazón de toda la LVT, se puede cuestionar pero en dicho caso cuestionamos toda la LVT lo cual no es materia de este tema.

El segundo es trivial y lógico. No le puedes pagar menos de lo que vale su día de subsistencia a un trabajador, ya que si lo haces, éste moriría de hambre.

El tercero es tan importante como todos los demás porque es lo que implica que el capitalista no puede moverse arbitrariamente ni a modo individual ni siquiera como clase. Asumirlo significa creer que sin Estado, y más particularmente sin ley, los capitalistas harían y desharían sin límite ninguno. Esto derechamente significa abolir cualquier ley social que explique el comportamiento del mercado.

Es decir, si el capitalista puede hacer lo que quiera, en ausencia del Estado, luego el precio de los bienes simplemente se debe a un único elemento/factor a considerar: lo que opine el capitalista. La inflación, el desempleo, el salario, todos estos asuntos se determinarían en función a criterios individuales sin límite ni restricción más que su propio bolsillo.

Es una forma muy primitiva de observarlo porque sin un desarrollo axiomático es solo una teoría descartable.

¿Qué ocurriría si en Estados Unidos se elimina el mínimo? Pues ya que la acumulación depende en buena medida de la ganancia prevista:

La tasa de ganancia en Marx es

Con P plusvalía, C capital constante y V capital variable.

Tomemos dos escenarios.

Primer escenario, capital constante igual a cero.

En este caso, hemos reducido el capital constante a 0, por lo mismo, la COC es también 0. Es un escenario irreal, porque siempre existe una cuota, una fracción, que aunque pequeña, representa parte de la producción así sea solo como materia prima. Sin embargo ilustra esta expresión un momento inicial de la fase de desarrollo capitalista.

Segundo escenario, capital variable igual a 0.

Este escenario igualmente es irreal pues siempre debe haber una cuota de producción destinada a los trabajadores, así sea muy pequeña, esta debe ser lo suficientemente alta como para suplir las necesidades calóricas del trabajador.

Si establecemos que 1 = P + C + V → P = 1- (V+C). Con P, C y V > 0. VA (valor añadido) = V + P. Lo que significa que P debe existir en el intervalo [0, VA]. Por esto, podemos establecer una cota expresada en la siguiente función de distribución de la ganancia:

Por lo tanto la función de ganancia estará determinada por la siguiente función de densidad:

La acumulación capitalista surge de adelantar capital con el objetivo de obtener la plusvalía, y esta plusvalía está distribuida uniformemente en un rango con 0 y VA como límites. Por lo tanto, la determinación del plusvalor dependerá a su vez íntegramente del valor añadido, pero el VA lo definimos como capital variable (V) más plusvalor, sin embargo la relación es al revés, por lo que el valor de los bienes, determinados por el TTSN, es el que se debe tener en consideración, es decir VA = Valor – Capital constante. Esto último, aunque trivial, sirve para despejar cualquier confusión en torno a perspectivas del valor (y precio) como suma de partes. O dicho de otra forma, P = a/VA y V = b/VA, con a y b coeficientes cuya suma da el valor añadido (VA).

La cuestión importante, entonces, está en entender como se determina a y b. O por qué a y b deben ser superior a 0.

En Salario, precio y ganancia, un texto muy recomendable, Marx contesta a los argumentos de Weston quien creía que las subidas salariales traerían aumentos de precios y un nuevo equilibrio en el punto inicial. Marx contesta que no es así, que ante una subida salarial lo que ocurriría es una reducción de la ganancia.

«...la subida de los precios o, dicho en términos más generales, las variaciones de los precios de las mercancías, y los precios mismos de éstas, ¿dependen acaso de la simple voluntad del capitalista o, por el contrario, tienen que darse ciertas circunstancias para que prevalezca esa voluntad? Si no ocurriese esto último, las alzas y bajas, las oscilaciones incesantes de los precios del mercado serían un enigma indescifrable...».

Marx luego desarrolla un ejemplo en el que analiza cuál sería el efecto de un aumento salarial manteniendo lo demás constante. Ante un incremento de los salarios y una reducción del beneficio, se incrementa el consumo de bienes salariales y se reduce el consumo de los bienes suntuarios, en consecuencia aumenta el valor de los primeros y lo mismo las ganancias de las empresas que los producen. Debido a esto, los capitales se trasladarían al sector de bienes salariales y el nuevo punto de equilibrio no sería uno en el que los precios se han elevado manteniendo las ganancias, al contrario, las ganancias se redujeron.

Si no quedó suficientemente claro por qué el capitalista no puede decidir arbitrariamente un monto ínfimo en ausencia del Estado (o regulaciones públicas), lo refuerzo: Porque el salario se negocia. Y la negociación implica que el empresario puede decidir pagar muy poco, pero los trabajadores podrían terminar trabajando con su competencia; a la vez implica que el trabajador podría exigir mucho y terminar sin ser contratado. Esta compleja relación significa que en determinadas condiciones los salarios tenderán al alza (momentos de auge) pues existe una necesidad por intensificar el ciclo de acumulación que termina incrementando el nivel de ocupación, y en otras condiciones el salario tenderá a la baja (momentos de recesión) provocando los efectos inversos.

«En tiempos de prosperidad, de gran aceleración y vigorización del proceso de reproducción, los obreros se hallan plenamente ocupados. Mayormente se produce un aumento del salario, equilibrando hasta cierto punto el descenso del mismo por debajo del nivel medio en los restantes períodos del ciclo comercial. Al mismo tiempo aumentan significativamente los réditos de los capitalistas. El consumo aumenta regularmente. Los precios de las mercancías también aumentan regularmente, por lo menos en diversos ramos decisivos de los negocios» (Marx, T. 3)

Si bien, el salario queda indeterminado dentro del rango expuesto, hay ciertas tendencias que se pueden establecer, pues no se trata de límites fijos sino que varían en función del desarrollo histórico, social y cultural tal y como lo explica Marx:

“Por lo demás, hasta el volumen de las necesidades imprescindibles, así como la índole de su satisfacción, es un producto histórico y depende por tanto en gran parte del nivel cultural de un país, y esencialmente, entre otras cosas, también de las condiciones bajo las cuales se ha formado la clase de los trabajadores libres, y por tanto de sus hábitos y aspiraciones vitales. Por oposición a las demás mercancías, pues, la determinación del valor de la fuerza laboral encierra un elemento histórico y moral. Aun así, en un país determinado y en un período determinado, está dado el monto medio de los medios de subsistencia necesarios” (Marx, T.1)

Siguiendo esta idea, a pesar de que no exista una formulación compleja que explique el monto exacto del salario de una sociedad determinada, podemos trazar ciertas ideas generalizadas. Si una sociedad se desarrolla, la productividad aumenta, lo que significa que la reproducción misma (lo que determina el límite mínimo del salario) de la clase trabajadora cambia, las necesidades educativas, sanitarias, culturales, alimenticias y patrones de consumo se ven modificados y, con certeza, incrementados. Lo que hace que el salario aumente, si bien no en una relación lineal ni mecánica, siguiendo una tendencia más o menos constante en el corto, mediano y largo plazo. Por este motivo, sociedades que desarrollan su productividad tienen a su vez salarios muy elevados incluso en los segmentos más desfavorecidos. Un simple contraste estadístico prueba que los pobres de las sociedades desarrolladas, poseen una renta anual superior al 90 o 99% de los segmentos de sociedades subdesarrolladas.

Para verlo visualmente consideremos cuatro escenarios.

Inicialmente tenemos una composición de 30C + 15V + 15S, el VA es de 60 y el output de 100 unidades. El capital variable en este escenario equivale a 25 unidades. Si duplicamos la productividad, manteniendo intacto la tasa de plusvalor y ganancia, el capital variable equivale a 50 unidades. Si incluimos un incremento del 5% de la inflación, la tasa del plusvalor se incrementa de 100 a 115% y el capital variable sigue representando un número de unidades superior (47,6 unidades). Por último si duplicamos la productividad, incrementamos la inflación un 5% y el capital variable un 2% la tasa de plusvalor se incrementa, pero menos que en escenario anterior (106%) mientras que el capital variable equivale ahora a 48,5 unidades.

DATOS

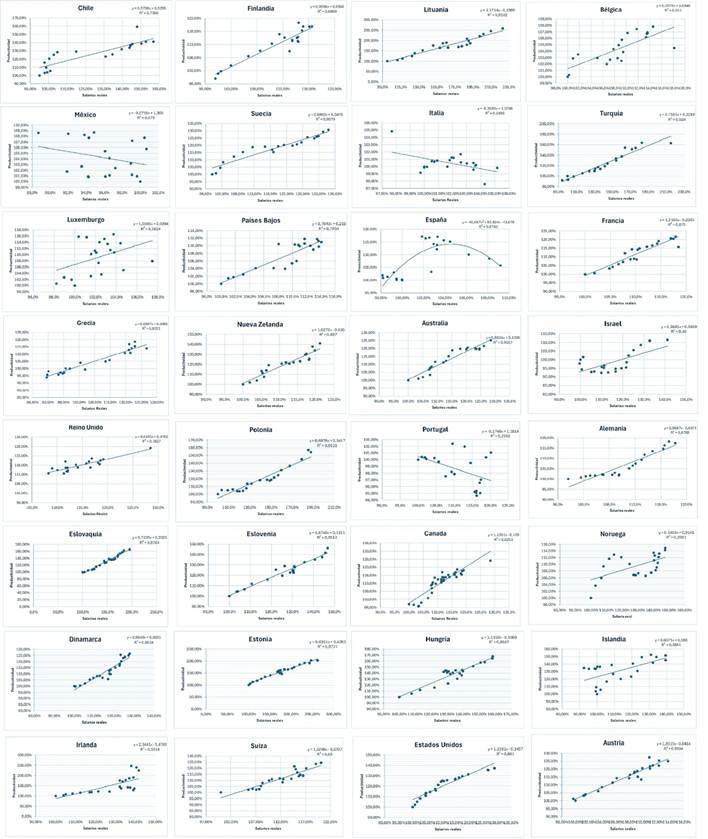

A este respecto, con independencia de la teoría que escojamos, los datos proporcionados por la OCDE de crecimiento de productividad y de salarios medios reales indican una fuerte correlación en el comportamiento de ambas variables durante el período 2000 – 2022. En general, el crecimiento de los salarios medios reales están fuertemente correlacionados con los incrementos anuales de productividad medida como valor añadido por hora. Existes casos, como el español o el japonés, cuyo comportamiento es atípico, pero en ambas situaciones nos encontramos frente a escenarios de estancamiento, son por ende, reiterándolo, casos excepcionales.

La discusión sobre el salario mínimo trasciende los límites ideológicos y se sitúa en el centro del debate entre eficiencia económica y justicia distributiva. Desde la teoría neoclásica, se sostiene que los salarios se determinan por la productividad marginal del trabajo, y que imponer un salario por encima del nivel de equilibrio puede generar desempleo, informalidad o pérdida de eficiencia. Desde la tradición marxista, en cambio, el salario es visto como el resultado de una relación conflictiva entre capital y trabajo, condicionado por el tiempo de trabajo socialmente necesario y por factores históricos, sociales y culturales.

Sin embargo, ambas teorías coinciden en un punto esencial: los salarios no son fijados de manera arbitraria. En ninguna de estas perspectivas se sostiene que la eliminación del salario mínimo conduciría automáticamente a una situación de pobreza absoluta o salarios de subsistencia. La teoría neoclásica explica que los trabajadores asignan su tiempo según un cálculo racional entre ocio y trabajo, lo que implica un umbral mínimo aceptable para vender su fuerza laboral. La visión marxista, por su parte, reconoce que el salario está limitado por la reproducción material de la fuerza de trabajo y que, incluso sin regulación estatal, la competencia y la lucha social establecen márgenes negociables por encima del mínimo fisiológico.

A la luz de la evidencia empírica, la correlación entre productividad y salarios reales demuestra que los aumentos sostenibles en los ingresos dependen principalmente de mejoras en la eficiencia económica. Por lo tanto, las políticas públicas sobre el salario mínimo deben ser evaluadas con base en estas consideraciones teóricas y prácticas, evitando suposiciones simplistas. El desafío no radica solo en cuánto se paga, sino en cómo se crea un entorno donde el trabajo digno y productivo sea una realidad accesible para todos.